卡倫堡生態工業園的低碳化

卡倫堡生態工業園已經是教科書級別的案例了,是環境專業學生都會接觸到的。學過這個案例的同學應該都有印象,卡倫堡生態工業園以燃煤

卡倫堡生態工業園已經是教科書級別的案例了,是環境專業學生都會接觸到的。

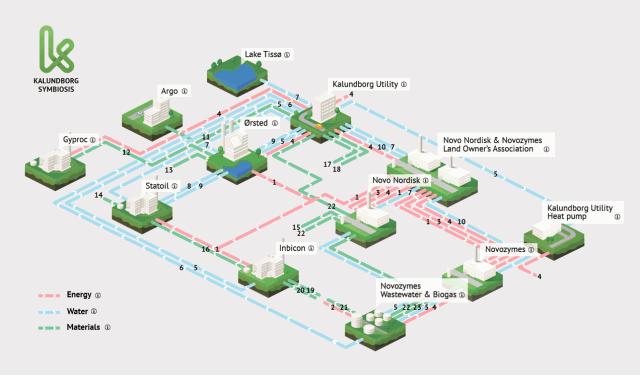

學過這個案例的同學應該都有印象,卡倫堡生態工業園以燃煤電廠、煉油廠、制藥廠和石膏制板廠4個廠為核心,最重要的是發電廠[1][2]:

Asnaes發電廠是整個生態工業園區核心中的核心。除作為發電廠本身需要為企業和居民提供電能以外,Asnaes發電廠還在多個方面維持著整個生態工業系統的穩定運行,主要包括:為卡倫堡約5000個家庭提供熱能,大量減少了煙塵排放;為煉油廠和制藥廠提供工業蒸汽,熱電聯產比單獨生產提高燃料利用率可達30%;電廠的冷卻水還為當地農業提供了熱能;發電站的脫硫設備每年生產約20萬噸石膏,這些石膏被賣給石膏板廠,可以減少石膏廠天然石膏的使用,同時減少固體廢物的排放;每年產生的3萬噸粉煤灰被水泥廠回收利用;發電廠產生的大量飛灰提供給土壤修復公司用于生產水泥和筑路等。

在過去,Asnaes發電廠是一個燃煤電廠。對于脫硫石膏、粉煤灰的利用也是循環經濟鏈條中的重要環節。

那么,在碳達峰、碳中和的年代中,卡倫堡的情況如何?

2022年,卡倫堡的碳排放相對于2015年基準線降低了80%。

卡倫堡是怎么做到的?通過生物質燃料和可再生能源的使用。這里面的關鍵環節是[3]:

2017年,歐盟委員會批準丹麥向丹能(阿斯納電廠)提供4.22億丹麥克朗,支持后者從煤炭發電向生物質發電轉型,用來自再生林的木屑逐漸替代煤炭作為燃料,并計劃在2023年完全實現無煤化,屆時每年可減少80萬噸二氧化碳排放量;

2018年,比加丹和沃旭能源(原丹能)的沼氣廠在阿斯納電廠50000平方米區域內建成,旨在將諾維信和諾和諾德的副產物轉化為沼氣,再升級為天然氣,年產1800萬立方米天然氣,并入區域管網,而脫氣后的生物質則用作農田肥料——丹麥東部最大的這座沼氣廠每年可處理約30萬噸生物質,而沼氣替代天然氣則可以將每年的二氧化碳排放量減少大約1.7萬噸;

丹麥自1992年就對石化能源征收高額的能源稅,但對生物質能源免除能源稅。在碳達峰碳中和的大背景下,卡倫堡向綠色能源的轉變也是順利成章的,但同時也意味著其循環經濟鏈條的自我修正。

而卡倫堡模式在我國,依舊面臨著很大的挑戰。從生物質燃料來看,盡管生態環境部明確其不屬于高污染燃料[4],但同時也明確了其排放標準[5]:

單臺出力65t/h以上的生物質發電鍋爐按其燃料種類和燃燒方式執行《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223-2011)中對應的排放限值。若采用直接燃燒方式的,執行燃煤鍋爐的排放限值;若采用氣化發電方式的,執行其他氣體燃料鍋爐或燃氣輪機組的排放限值。

然而,在煤改燃為主流的今天,燃煤鍋爐也需要執行超低排放標準要求[6],生物質燃料由于其特性,穩定達到超低排放還有很大的難度,地方政府對生物質燃料往往處于不置可否的態度:

燃煤電廠排放的煙塵、二氧化硫和氮氧化物三項大氣污染物與《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中規定的燃機要執行特別排放限值相比較,將達到或者低于燃機排放限值的情況稱為燃煤機組的“超低排放”。其中,在燃用煤質較為適宜的情況下、采用技術經濟可行的煙氣污染治理技術,使得煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放分別小于10 毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的煤電機組,稱為超低排放煤電機組;使得煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放分別小于5毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的煤電機組,稱為滿足燃汽輪機組排放標準的煤電機組。

與之類似的是,在卡倫堡工業園中可以生產的肥料,在我國由于農業監管法規的變動,也變得不再可行,Novo Nordisk制藥中國公司的殘渣只能按照一般工業廢物進行處理。

Novo Nordisk制藥公司,年銷售額約20億美元,公司生產醫藥和工業用酶,是丹麥最大的制藥公司。該公司在生態工業園區中還擔任著連接農業的重任,例如制藥廠的原材料土豆粉、玉米淀粉發酵產生的廢渣、廢水以及污泥等廢棄物,經殺菌消毒后被農民用作肥料;胰島素生產過程的殘余物酵母被用來喂豬等。

在我國,生態工業園[7][8]作為國家推動工業園區、工業聚集區、靜脈產業區綠色發展的抓手,主要以園區管委會為主體進行落實推動。如何將不斷變化的管理要求和生態工業園的發展有機的結合起來,卡倫堡生態工業園始終是一個不斷進化的鮮活的指引。

上一篇:顆粒機廠家貓砂機豆腐渣顆粒機